智慧城市建设面临新机遇

政策形成的时间节点

公共政策的制定和实施是一个系统工程。由于智慧城市的初创性和复杂性,我国政府的政策尚未形成完整的体系,但框架和理路已清晰呈现,即从理性层面切入,以问题为导向,梳理宏观性政策;接着向中观层面过渡,分析供给面、需求面和环境面,突出部门管理的方法性政策;再到微观层面政策实施,地方政府、城市管理职责权力的过程性政策研究。

2010年前后是国家从国民经济和社会发展战略高度对信息化建设进行新一轮布局的时期,战略规划中对信息化与工业化、新型城镇化融合、信息化推动经济社会发展作出了明确的规定,对包括智慧城市在内的各个领域发展起到了积极的推动作用。

2013年至2014年是国家层面初步形成智慧城市发展战略的时期,直接催生了信息技术在城市中资源配置的优化和集成的管理模式,智慧城市战略性政策正式形成。智慧城市的实践热度迅速上升,很多地方的智慧城市应运而生。

在2015年政府工作报告中,李克强总理首次提出将“互联网+”行动与发展“智慧城市”联合实施的思路,创新城市生态,完善城市的管理和运行功能,实现更好的公共服务,让人们的生活更优质、出行更便捷、环境更宜居。顶层设计和战略构想等一系列政策的相继出台,标志着我国以智慧城市推进国家和城市治理现代化的发展战略正在形成合力,国家层面的政策框架和实践方向已经基本明确,将对各级政府智慧城市建设带来巨大政策红利和实践创新良好契机。

政策执行中的层次建构

执行层面要有效地实施宏观政策,需要有部门政策的具体规范,需要政府、专业机构、企业、社会公众的广泛参与,需要通过国家试点、部门规范、专业评估和社群活动的层次化结构展开。

近年来,智慧城市领域的社会组织迅速发展,活跃度很高。中国城市和小城镇改革发展中心智慧城市发展联盟、中国智慧城市建设研究会、中国智慧城市产业联盟、中国智慧城市产业技术创新战略联盟等纷纷成立,论坛、研讨会、展览会等多种形式的活动频繁举办。“2015中国智慧城市国际博览会”展示了智慧城市建设和百姓智慧生活方面取得的突出成就、重大科研成果和相关技术产品。“智慧城市委员会”以行业和领域中有代表性的企业、高校、科研院所为主体,进行智慧城市相关领域的研究、开发、生产和服务,综合提升城市推动跨界融合、共享发展的智慧产业创新能力和城市核心竞争能力。

微观措施与行动计划

为贯彻中央和有关部门对智慧城市建设的部署,回应本地区经济社会发展要求,各地政府相继制定推进智慧城市建设的具体政策和行动方案。

各地的政策和行动计划一般包括:城市智能运行行动计划、市民数字生活行动计划、企业网络运营行动计划、政府整合服务行动计划、信息基础设施提升行动计划、智慧共用平台建设行动计划、应用与产业对接行动计划、发展环境改善行动计划等,再结合本地人文特色,以避免“千城一面”的创建模式。

日趋多元的实践特色

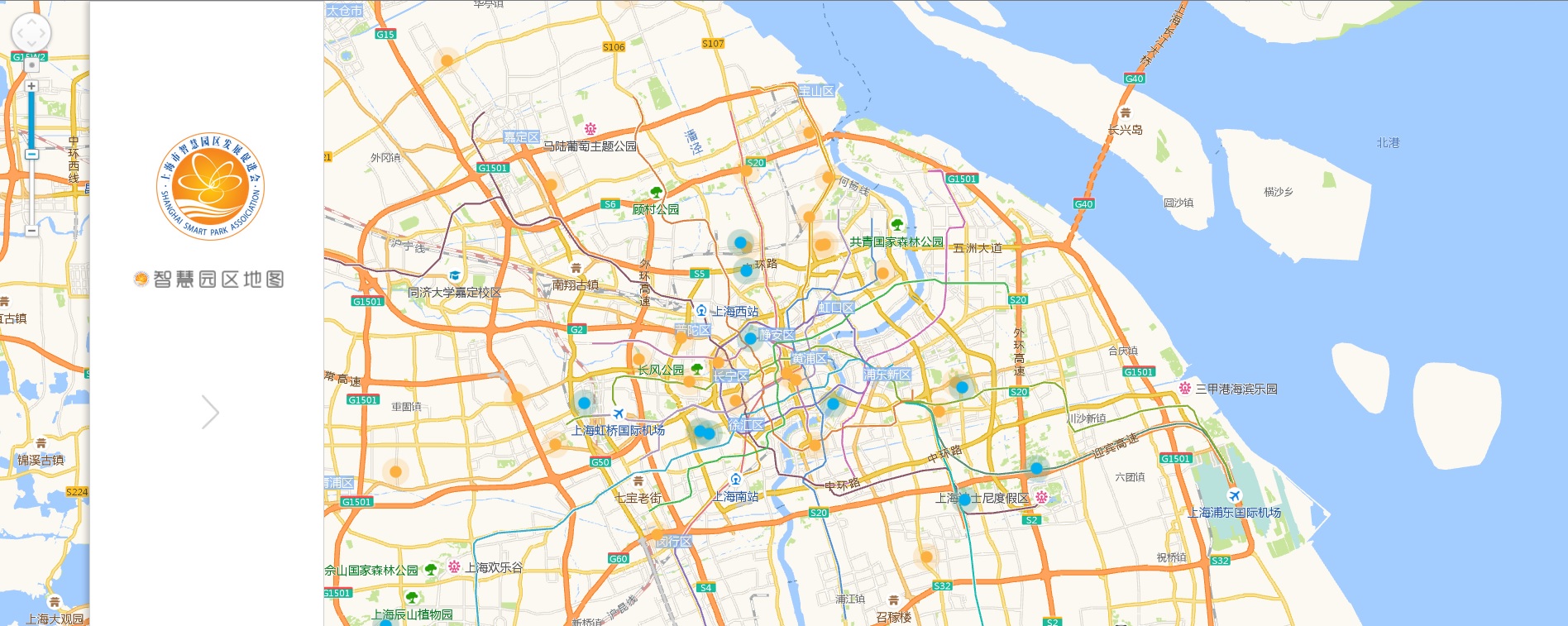

近年来,全球城市竞争日趋激烈,为争夺主动权,城市需要持续不断地提出发展“亮点”,智慧城市建设更是呈现这样的特点。从信息化应用角度看,我国智慧城市建设主要可以分为三类:一是以信息基础设施先导的建设模式,如成都、上海、重庆、南京、扬州等;二是以智能产业驱动的建设模式,如天津、杭州、广州、西安、无锡等;三是以发展城市智能服务为突破口的建设模式,如北京、沈阳、武汉、宁波、深圳等。从建设动力看,可以分为政府为主推动型、市场为主推动型和政府市场共同推动型三种发展模式。

从综合发展的角度看,我国各地智慧城市建设有以下创新实践特色:关注民生需求,提升公共服务水平;打造公共平台,提高社会治理能力;加强规划建设,促进土地集约利用;注重发展质量,保护生态环境;推进产业升级,产城融合发展;创新体制机制,优化资源配置。 (节选)

中国社会科学报 2016.5.11

回复

你的邮箱地址不会公开。必填字段已标注 (*)

您必须登陆后才能发表评论。