重庆智慧城市建设亟待“合零为整”

现状:碎片化服务 个人体验多 组织整合少

目前智慧城市建设所能呈现出来的,依然是碎片式的个人体验,不外乎是网上订票、订餐、获取打折信息等内容,而交通组织、社区管理、公共管理等无一例外是“建设中”、“刚起步”或“无明显效果”。

原因:信息壁垒 资金缺口 人才短缺

大量有价值的数据掌握在政府手中,同时也分散在不同的部门,形成一个个“信息孤岛”,相互之间缺乏通道,因此成为壁垒。

另一方面,资金短缺也严重影响着智慧城市建设的推进。

此外,作为一项新生事物,人才也是一大制约因素。从事大数据研究、智慧产业发展评估的专业人才严重缺乏,部分政府机关只有1-2名专职人员,工作推进缓慢。

破题:一揽子计划 助推智慧城市

这种情况有望得到改变——前不久,市政府办公厅印发《重庆市深入推进智慧城市建设总体方案(2015—2020年)》,对该项工作提出了一揽子计划。

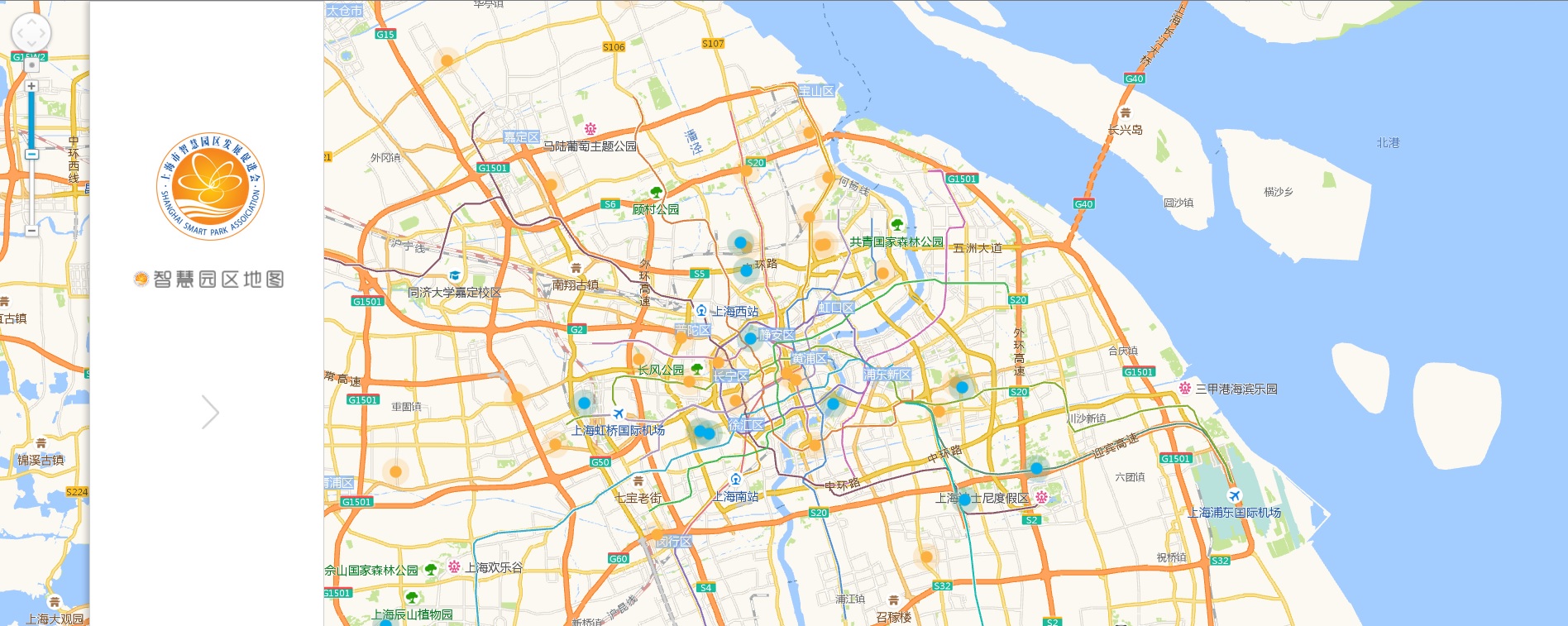

其中,在数据共享方面,我市将先行建设智慧城市公共信息平台,在政府信息公开、政府运行管理、城市公共服务等方面发挥引领作用。同时,建成自然人、法人、地理空间三大基础数据库,建立跨部门协调机制,完善数据更新机制,不断丰富基础数据资源,保证三大基础数据库信息的准确完整和及时更新。

在投入上,则通过特许经营、购买服务等多种形式,引导社会资金参与智慧城市基础设施、应用平台等建设。

他山之石

瑞典

瑞典城市斯德哥尔摩率先使用“智能交通系统”来改善整体交通和通勤状况。该系统通过收集并分析货车、交通流量传感器、运输系统、污染检测和天气信息等数据信息,寻找降低二氧化碳排放量的可靠途径,实现绿色交通的和谐环境。3年内实现交通堵塞降低25%,交通排队所需时间降低50%,出租车的收入增长10%,城市污染也下降了15%,并且平均每天新增4万名公共交通工具乘客,有效地实现了绿色、便利的交通。

英国

2007年,英国在格洛斯特建立了“智能屋”试点,将传感器安装在房子周围,传感器传回的信息使中央电脑能够控制各种家庭设备。智能屋装有以电脑终端为核心的监测、通讯网络,使用红外线和感应式坐垫可以自动监测老人在屋内的走动。屋中配有医疗设备,可以为老人测心率和血压等,并将测量结果自动传输给相关医生。 (节选)

重庆日报 2015.10.18

回复

你的邮箱地址不会公开。必填字段已标注 (*)

您必须登陆后才能发表评论。